Soziales Problem identifiziert, innovative Idee zur Lösung gefunden. Soweit so gut. Doch wie verwandelt man diese Idee nun in ein tragfähiges Business? Welche Ressourcen braucht man für die soziale Geschäftsmodellentwicklung und wie sieht die Zielgruppe eigentlich genau aus? Diese und viele weitere Fragen kommen auf, wenn man die kreative Phase der Ideenfindung verlässt und in die geschäftliche Planung des übergeht. Zum Glück gibt viele hilfreiche Tools und Tricks, welche die Weiterentwicklung der Idee zum sozialen Geschäftsmodell um einiges leichter gestalten. Schauen wir mal rein.

(Dir fehlt noch die zündende Idee? Hole dir Tipps in unserem Artikel zur Ideenfindung!)

Business Model Canvas – den Überblick verschaffen

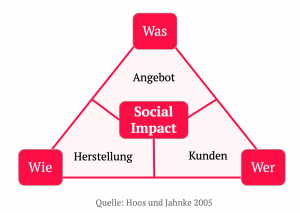

Zu Beginn solltest du dir drei grundlegende Fragen stellen:

Die Antworten zu diesen Fragen stellen die zentralen Eckpunkte deines sozialen Geschäftsmodells dar. Im Mittelpunkt steht der gesellschaftliche Mehrwert, auch Social Impact genannt, den du mit deiner Idee an einer oder mehreren Ecken des Dreiecks schaffen möchtest:

- Social Impact in der Herstellung der Wertschöpfungskette

- Social Impact bei den Kunden

- Social Impact im Angebot

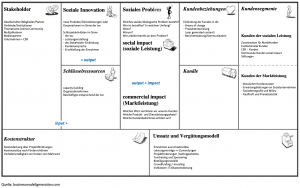

Die einzelnen Fragen können im Anschluss im (Social) Business Model Canvas weiter verfeinert werden. Dieses Tool hilft dir dabei, die sieben Grundelemente deiner Geschäftsidee zu beleuchten und zu hinterfragen. Außerdem gibt sie dir einen guten Überblick über die Umsetzbarkeit deiner Idee. Es wird außerdem häufig dazu genutzt, um die Idee Anderen vorzustellen und sich Feedback einzuholen. Die Bemerkungen können im Anschluss einfach in das (Social) Business Model Canvas eingebaut werden.

Im (Social) Business Model Canvas wird deine Geschäftsidee in verschiedene Felder untergliedert, welche Orientierungsfragen beinhalten, die du zu dem jeweiligen Thema beantworten solltest. Die rechte Seite des Canvas fokussiert sich auf die Kundschaft bzw. den Markt (externe Komponente), während sich die linke Seite auf das Unternehmen (interne Komponente) konzentriert. Die externen und internen Faktoren treffen sich im Wertversprechen, welches den sozialen Mehrwert und damit das Herzstück des Unternehmens darstellt.

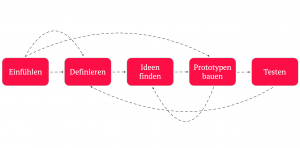

Design Thinking Methode – Innovative Lösungen finden

Fällt dir die Erarbeitung deines Business Model Canvas schwer, dann kann dir der Design Thinking Prozess vielleicht Abhilfe verschaffen. Dieser soll das Entwickeln von kundenorientierten Innovationen erleichtern, indem Menschen unterschiedlicher Hintergründe nach einem bestimmten kreativitätsfördernden System zusammenarbeiten. Im Zentrum des Prozesses stehen die Bedürfnisse und Wünsche der potenziellen Kunden. In fünf Phasen sollte man lernen, die Nutzer besser zu verstehen, Annahmen in Frage zu stellen, Probleme neu zu definieren und dadurch innovative Lösungen schaffen. Ausschlaggebend ist dabei, dass der Prozess iterativ ist. Das heißt, die entwickelten Konzepte werden wiederholt geprüft und gegebenenfalls angepasst oder verfeinert. Design Thinking steht damit in Kontrast zum linearen, statischen Planen.

Die fünf Phasen des Design Thinkings sind die folgenden:

- Einfühlen: Zunächst sollen die Bedürfnisse der Nutzer erkundet und verinnerlicht werden. Wichtig ist, dass man seine eigenen Sichtweisen und jegliche Annahmen beiseitelegt, um einen unverfälschten Einblick in die Nutzerbedürfnisse zu gewinnen.

- Definieren: In dieser Phase werden die gesammelten Informationen zusammengetragen und das Kernproblem aus der Nutzerperspektive klar definiert. Die definierte Problemstellung leitet von nun an den gesamten Lösungsprozess und gibt ein festes Ziel vor. Häufig werden in dieser Phase sogenannte Personas erstellt. (Auf dieses Konzept wird weiter unten näher eingegangen.)

- Ideen finden: Anschließend findet ein Brainstorming statt, bei dem nach alternativen Sichtweisen auf das Problem und innovative Lösungen gesucht wird. Quantität geht hier erstmal vor Qualität.

- Prototypen bauen: Nachdem die Ideen auf einige wenige eingegrenzt wurden, sollten sogenannte Prototypen, also “vereinfachte” Versionen des Produkts, entworfen werden. Es geht es darum, konzeptionelle oder theoretische Ideen zum Leben zu erwecken. Das kann verschiedene Formen annehmen – von einfachen Papiermodellen bis hin zu interaktiven, digitalen Applikationen.

- Testen: Nun sollten die Prototypen mit realen oder repräsentativen Nutzern ausprobiert werden um zu sehen, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Bei diesen Phasen handelt es sich nicht zwingend um aufeinanderfolgende Schritte, sondern um einen iterativen Prozess ohne bestimmte Reihenfolge. Die Phasen können parallel auftreten und man kann beliebig zu früheren Phasen zurückkehren und Probleme neu definieren oder Änderungen und Verfeinerungen vornehmen.

Personas – die Zielgruppe unter die Lupe nehmen

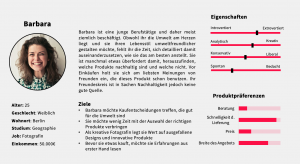

Schon die Design Thinking Methode hat gezeigt, dass das Kundenverständnis der Schlüssel zum Erfolg einer Geschäftsidee ist. Eine Methode, die dir dabei hilft, deine Zielgruppe(n) besser kennenzulernen, ist die Erstellung von sogenannten „Personas“, auch „Zielgruppenvertreter“ genannt. Eine Persona ist ein fiktiver Charakter, welcher einen bestimmten Nutzertyp eines Produktes oder einer Dienstleistung repräsentiert. Dieser aussagekräftige Archetyp sollte sich von anderen Kunden durch seine bestimmten Einstellungen, Ziele und Verhaltensweisen in Bezug auf das Produkt oder die Dienstleistung abgrenzen. Da die Zielgruppe eines Produktes meistens aus mehreren Nutzertypen besteht, werden auch mehrere Personas entworfen – eben genau so viele, um die gesamte Zielgruppe abzudecken. Obwohl Personas keine realen Individuen sind, haben sie idealerweise je eine real existierende Person zum Vorbild.

Obwohl Personas am häufigsten dafür eingesetzt werden, eine bessere Benutzererfahrung für die verschiedenen Kundengruppen zu schaffen, kann diese Methode auch ein Hilfsmittel sein, um sich in andere Stakeholder hineinzuversetzen und somit das soziale Geschäftsmodell richtig auszurichten.

Eine Persona für ein Start-up, welches einen Onlineshop für nachhaltige Artikel betreibt, kann beispielsweise so aussehen:

Der Businessplan – das soziale Geschäftsmodell prägnant zu Papier bringen

Das Schreiben eines Businessplans kann sich zunächst etwas schwierig anhören. Hat man aber schon ein Business Model Canvas erarbeitet, ist dies ein nützlicher Grundbaustein und gibt der Geschäftsidee eine Struktur, auf der man im Businessplan aufbauen kann.

Ein Businessplan hilft dabei, die Geschäftsidee zu erklären, Herausforderungen zu identifizieren und den Fortschritt, den man macht, zu dokumentieren. Er sollte zeigen, dass deine Idee gut durchdacht und ein langfristig tragfähiges soziales Geschäftsmodell dahinter steckt. Besonders essentiel ist der Businessplan für das Sichern von Finanzierung und Darlehen, aber auch bei Verhandlungen mit anderen Geschäftspartnern ist er sehr nützlich, da er einen einfachen und umfangreichen Überblick über das Vorhaben bietet.

Während der Businessplan eines social Startups alle Fragen beantwortet, die auch für andere Unternehmen relevant sind, sollten soziale Unternehmer ein besonderes Augenmerk auf ihre Mission legen, sowie darauf, wie der Impact ihres Startups gemessen wird.

Der Aufbau deines Businessplans könnte ungefähr diesem Schema folgen:

- Zusammenfassung

- Mission

- Was ist der Zweck der Organisation?

- Welches soziale oder ökologische Problem wird gelöst?

- Markt & Wettbewerb

- Wie groß ist der potenzieller Markt?

- Wie wird sich dieser in Zukunft entwickeln?

- Welche anderen Produkte und Dienstleistungen sind deinem ähnlich?

- Wer sind die wichtigsten Wettbewerber und welchen Marktanteil besitzen diese?

- Marketing & Vertrieb

- Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Produkts bzw. der Dienstleistung?

- Wer ist die Zielgruppe? (Hier können die zuvor erarbeiteten Personas behilflich sein)

- Über welche Kanäle und mit welchen Strategien werden die Kunden erreicht?

- Welche Preisstrategie wird verfolgt?

- Team & Unternehmensorganisation

- Welche Fähigkeiten und Erfahrungen bringt das Gründerteam mit?

- Bei welchen Qualifikationen gibt es noch Nachholbedarf?

- Welche Rechtsform hat das Unternehmen?

- Wie sieht der organisatorische Aufbau und die Strategie zur Mitarbeitergewinnung aus?

- Beurteilung des Social Impacts

- Welcher positive Impact entsteht für wen an welcher Stelle des Geschäftsmodells?

- Wie wird die gesellschaftliche Wirkung gemessen und bewertet?

- Gibt es Zertifizierungen, welche die Glaubwürdigkeit unterstützen könn

en?

en?

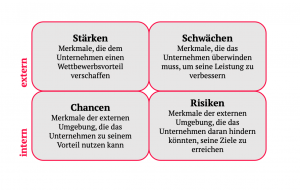

- Chancen & Risiken: Dieses Kapitel kann am einfachsten mit Hilfe einer sogenannten SWOT-Analyse dargestellt werden. SWOT steht für “Strengths” (Stärken), “Weaknesses” (Schwächen), “Opportunities” (Chancen) und “Threats” (Bedrohungen). Es werden interne als auch externe Aspekte beleuchtet, welche anschließend durch eine 4-Felder-Matrix dargestellt werden:

- Unternehmensanalyse: Faktoren die sich konkret auf dein Startup beziehen, z.B. der USP, die Unternehmenskultur oder die Bekanntheit der Marke

- Umweltanalyse: Aspekte, die von außen kommen und sich aus Veränderungen im Markt bzw. der Umwelt ergeben, z.B. technologische Entwicklungen, gesteigertes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung oder sinkende Preise von Produktionsmaterialien

- Finanzplanung & Finanzierungsbedarf

- Welche Einnahmequellen gibt es?

- Welche fixen und variablen Kosten entstehen?

- Wie werden sich die Umsätze in den nächsten Jahren entwickeln?

- Wie ist die Finanzierung geplant? (Eine Liste von Finanzierungsoptionen für Social Startups findest du hier)

Vorlagen für deinen Businessplan gibt es auf fuer-gruender.de. Der Businessplan sollte außerdem nicht als statisches Dokument gesehen werden, sondern als etwas, das mit dem Wachstum des Unternehmens überarbeitet und aktualisiert wird.

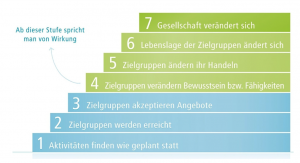

Impact Assessment – die Wirksamkeit des sozialen Geschäftsmodells messen

Die Hauptabsicht eines social Startups ist es, durch ihr soziales Geschäftsmodell eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Daher ist es außerordentlich wichtig, einen Weg zu finden, diese auch zu messen. Das kann sich jedoch als Herausforderung gestalten, da sich Dimensionen wie Wohlbefinden oder menschliche Wahrnehmungen nicht einfach in Zahlen fassen lassen. Dennoch gibt es Methoden, mit denen man die gesellschaftliche Wirkung, erkunden kann. Ein Beispiel dafür sind die Tools der gemeinnützige Analyse- und Beratungsagentur PHINEO. Diese hat eine „Wirkungstreppe“ mit sieben Ebenen entwickelt, auf denen ein Unternehmen Einfluss auf seine Außenwelt nehmen kann. Während die ersten drei Stufen widerspiegeln, welche Outputs ein Unternehmen hat, ergibt sich ab der vierten Stufe die erste Wirkung auf die Zielgruppen. Dieser Impact intensiviert sich bis Stufe 7, wo man schließlich von gesellschaftlichem Impact spricht.

Zudem hat PHINEO auch eine Wirkungsanalyse ausgearbeitet. Anhand von acht Hauptkriterien und 21 Teilkriterien wird die Wirksamkeit eines Unternehmens oder eines Projektes eingeschätzt, darunter Aspekte wie Vision und Strategie als Richtungsgeber einer Organisation und Leitung und Personalmanagement als Rahmen für wirkungsvolles Engagement. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website von PHINEO.

Zertifizierungen können dazu diesen, die Glaubwürdigkeit deines sozialen Startups zu stärken und positive Auswirkungen der Geschäftstätigkeit an die Außenwelt zu vermitteln. Eines der bekanntesten, branchenübergreifenden Zertifizierungsprogramme ist das von B-Corp. Um als B-Corp ausgezeichnet zu werden, muss dein Startup ein Impact-Bewertungsverfahren erfolgreich durchlaufen, bei dem die soziale und ökologische Leistung, öffentliche Transparenz und rechtliche Rechenschaftspflicht geprüft werden. Hat man das geschafft, wird man Teil einer Gemeinschaft von Unternehmen, die gesellschaftlichen Mehrwert und Gewinn in Einklang bringen. Außerdem dient der von B-Corp entwickelte Bewertungsprozess als hilfreicher Mechanismus für die Setzung von Zielen zur Verbesserung der gesellschaftlichen Wirkung und für das Verfolgung der eigenen Fortschritte.

Nützliche weiterführende Links für die soziale Geschäftsmodellentwicklung

- Kostenlose Onlinekurse die einen guten Überblick über die Planung von nachhaltigen Projekten gibt: Changemaker MOOC oder SEA MOOC (auf Englisch)

- Pro-Bono-Beratung für die Entwicklung deines sozialen Geschäftsmodells gibt es beispielsweise bei Bain oder bei verschiedenen Anwaltskanzleien die hier gelistet sind.

- Das Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam bietet Workshops und ein Zertifikatsstudium zur Design Thinking Methode für Professionals an

en?

en?